自治区青年文明号是自治区团委对在生产、经营、管理和服务中,体现高度职业文明、创造一流工作业绩的一线窗口优秀青年集体授予的荣誉。

为激励广大青年弘扬职业文明、培育先进集体和优秀人才,以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开,今年四月,自治区团委开展第19届“自治区青年文明号”集体命名活动。其中,伊州区人民法院民事审判庭被命名第19届“自治区青年文明号”。

近年来,伊州区人民法院民事审判庭扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设,这是一个年轻的、充满朝气的集体,也是一个信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的集体。

民事审判庭审判人员和司法辅助人员共有19名,平均年龄在31岁,多年来,他们立足本岗,奉法为公,曾多次荣获“先进集体”等荣誉。和谐良好的工作环境给年轻人以发展的机遇,一批审判人员相继当选法院系统的先进个人、优秀法官。他们坚持弘扬社会主义核心价值观、坚持秉公执法、坚持公正与效率,全面落实司法为民的各项举措,努力创建学习型文明庭室,充分发挥审判职能作用,为哈密市伊州区经济建设做出积极贡献。

发挥审判职能 确保司法的公正与高效

2017年至2021年期间,民商事审判庭审理各类民商事案件8000余件,为企业和个人挽回大量经济损失,为社会稳定作出积极贡献。此外,全体干警在加强对人民群众权益保护外,还积极贯彻落实自治区高院助力经济高质量发展“1+N”系列措施,充分发挥审判职能作用,加大对民营经济的扶持和保护力度,多次走访民营企业,对涉及各类经济纠纷的特点以及企业在经营中存在问题等实行法官专人对接,上门提供法律帮扶,帮助企业尽快步入高质量发展的轨道上来。

坚持秉公执法 做司法为民原则的实践者

审理好每一起案件是落实司法为民最具体的体现。2021年,民事审判庭共收到群众赠送的锦旗九面,这是所有审判人员恪守职业道德,公正、严格执法获得的丰硕成果。有一次,一名外地当事人感激万分的送来一面写有“司法为民、公道人心”的锦旗,他是某案件的原告方,被告方租赁其设备,未按照合同约定支付租赁费,引起诉讼,恰疫情期间,且当事人系外地,承办法官便通过电话的方式与双方取得联系,充分沟通知晓案件详细情况后,发现被告迟迟未支付租赁费主要是因为资金困难,且被告亦有愿意慢慢还款的意愿,主审法官征得双方同意后,运用微信指导原、被告下载安装“云庭审”系统并告知使用方法,该案最终通过“云庭审”方式如期开庭审理,也在法官的耐心劝说和释法明理下,双方达成一致调解意愿,双方之间的租赁合同纠纷至此得以顺利解决。

司法为民还体现在扎扎实实为社会经济发展提供法律服务上以及为人民群众办实事上,民事审判庭干警经常性的深入到国有企业、民营企业以及社区中讲课普法、座谈,大力开展法制共建活动,对于企业经常遇到的难点问题认真记录、讨论、分析、回头看,对于企业诉讼中常见的几类合同纠纷进行分类研究讲解。众多企业的经营者和业务人员都在交流中获益匪浅,并赞赏这种深入群众的做法,希望长期开展并有更多的交流与沟通。

加强业务学习 培养专家型法官人才

民事审判庭坚持以“学习工作化,工作学习化”的理念,通过理论与实践、集中与自学、线上和线下相结合的方式,把每周三下午定为“集中学习日”,集中开展“业务培训”,根据年初制定的学习计划,常态化开展员额法官、书记员培训提升活动,由专业法官主讲,针对性开展民法典以及新出台司法解释的学习,并专题学习“百篇优秀裁判文书”及“百场优秀庭审”,以厘清裁判思路,统一裁判尺度。书记员通过轮流授课的方式,发现问题,分享经验,统一标准,提高工作效率。此外,充分利用图书馆,鼓励干警读书学习,在业余时间集中精力钻研业务,把审判工作与学习紧密结合在一起,更好地发挥审判职能,服务经济建设、服务于社会,服务于人民群众。定期开展审判长联席会议、专业法官会议,结合审判实践交流研讨,一方面统一思想统一裁判尺度,另一方面形成可以用于指导审判实践的调研成果。成立了审判帮扶小组,积极发挥审判帮扶小组的作用,使大部分疑难复杂案件,通过理论小组的研讨正确把握定性,以促进办案公正以及办案效率的提高,真正做到以先进带后进,以老带新,推进新入额法官快速成长,提升庭室凝聚力和战斗力,持续推进学习型庭室建设。

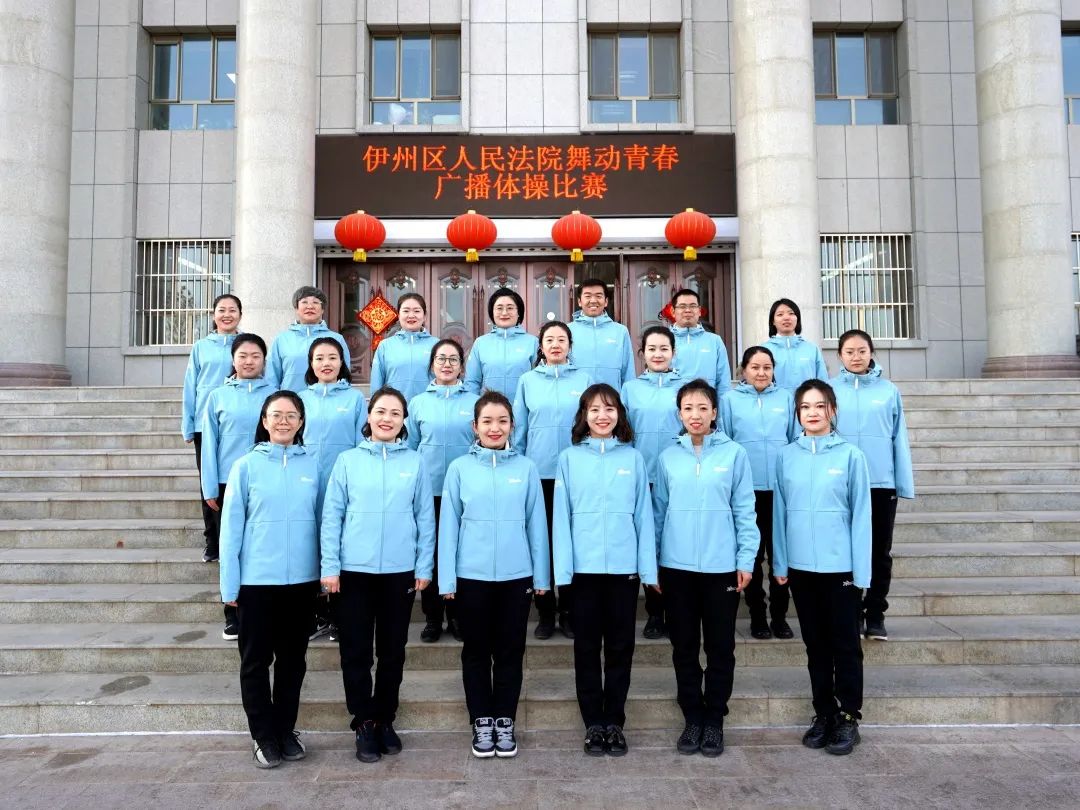

民事审判庭始终坚持“以党建带队建,以队建促审判”,设置党员先锋模范岗,调动每一名干警工作积极性,提出让每位同志制定具体工作目标,鼓励大家勇挑重担、比学赶超、争当先进,展现自我。

民事审判庭的干警们不约而同选择了自己热爱的法律事业,实践着自己的理想,他们团结向上、意气风发,他们愿战胜一切困难,为了高悬的国徽,为了公平正义,紧握法槌,生命不息,审判不止!